专家笔谈 | 李胜利老师:牙体解剖形态—牙体解剖形态学习体会与教学方法及牙的演化

专家笔谈

牙科技术大师讲堂™开设《专家笔谈》专栏,将会不定期为各位同道分享行业专家不同主题的精彩文章,愿大家都能够从中受益。

本期《专家笔谈》专栏的内容,主题为《牙体解剖形态》,由李胜利老师编著,将分为七个方面为大家分享。作者为原北京医科大学口腔医学院教学实验室负责人、副主任技师李胜利老师。在本主题中,李老师将会从以下七个方面为大家阐述:

前言:简论牙体解剖形态学习体会与教学方法

第一节:简述牙的演化

第二节:人类牙的组成与分类

第三节:牙位记录

第四节:牙体解剖应用名词与牙冠表面标志

第五节:牙体形态的鉴别法

第六节:口腔修复技师应掌握的牙体解剖形态及美学知识

本文为《牙体解剖形态》前言和第一节的内容,大家将会了解到牙体解剖形态的重要性以及牙齿的演化进程及特点。

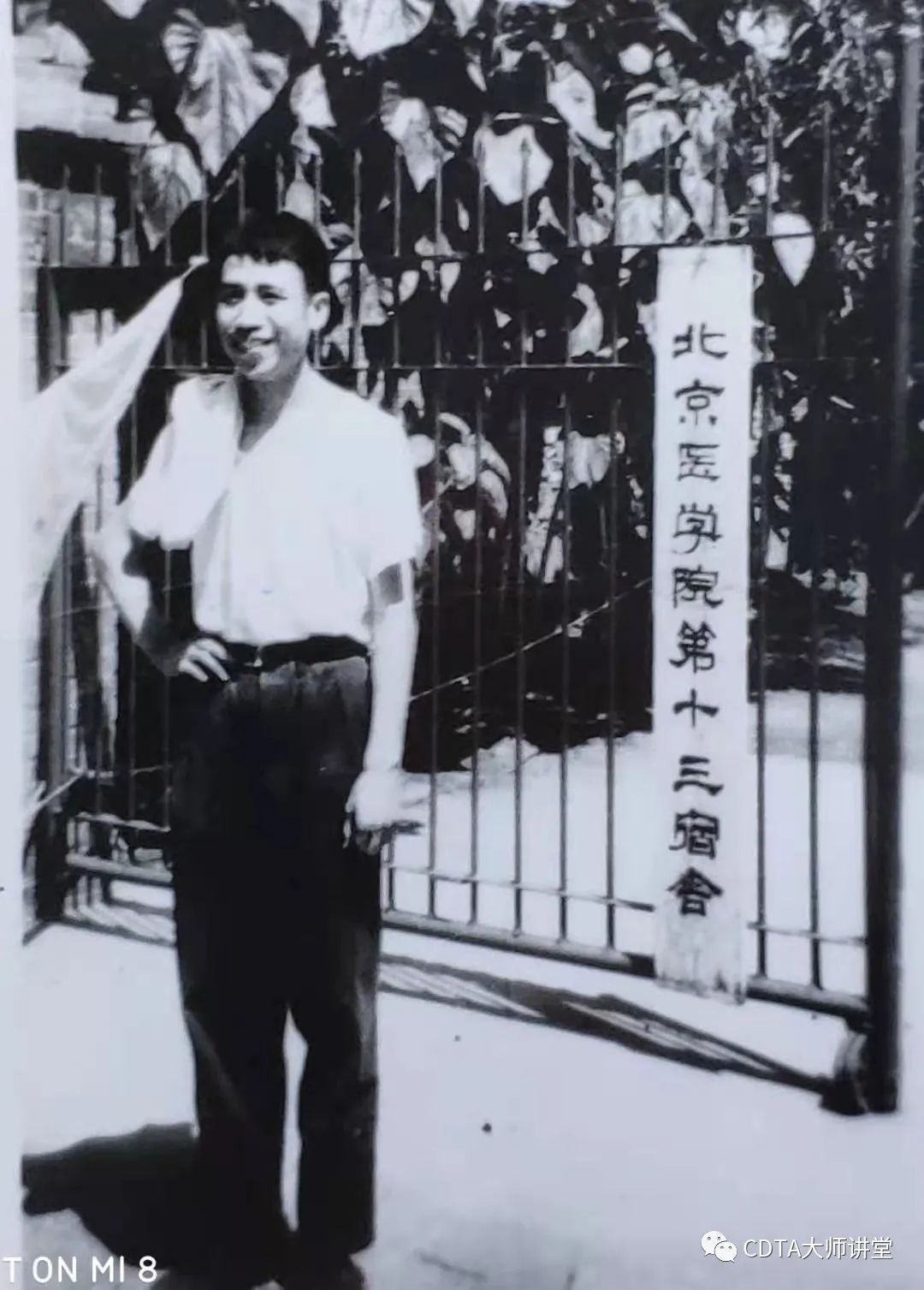

李胜利老师参加牙科技术大师讲堂™北京沙龙活动

牙体解剖形态

前言:简论牙体解剖形态学习体会与教学方法

第一节:简述牙的演化

一. 前言:简论牙体解剖形态学习体会与教学方法

口腔解剖生理学是口腔医学专业基础课程之一,尤其是牙体解剖形态课程,它与口腔医学临床课程的密切关系自不待言,即使在各基础课程之间,也是相辅相成、相互为基础的。

牙体解剖形态课程为主要研究牙体解剖形态和功能的科学,它是口腔医学的重要基础课程,口腔医学临床各科的医疗诊断、教学、科研各方面工作都离不开牙体解剖形态课程,而口腔修复工作医师、技师由于修复工作的美育要求,需要更确切、更细微地掌握牙体解剖形态方面的内容。如口腔技师常常需要用手雕塑出对称、美观、适宜的牙体解剖形态,使其与邻牙、面容相协调,增进美观和提高口腔功能。但是大多数初学者在学习牙体解剖形态的过程中,常常感到教科书中对单颗牙描述比较详细,或以牙组为单位加以阐述,有些教科书中附有左右鉴别的内容,以利于学习。而当绘制牙体形态或牙组的图形或雕刻,雕塑临床冠时,对于牙齿形态的共性与个体差异的理解上常出现似是而非,鉴别不清楚、不明确的现象。尤其口腔技师在义齿制作、修改、制作桥体、烤瓷冠、桥的制作过程中,常常将冠做得过大,或形态没有参考邻牙的大小形态进行对比,所以出现了一些问题。

本人结合教学与临床实际工作中的问题,对牙体解剖形态进行一些研究。在本讲义资料的汇总编集过程中,提出一个目标:要与常用的教科书不能类同,因为特殊的需求、特殊的听众而讲的课程,要求简单明确,所涵盖的内容包括:

一、与传统教科书、教材比较,试图精简相关与口腔技师领域无关的内容。

二、期望创造出初学者自我研习的自学教材。

三、有些研习的方法是以解答问题的方式来解答初学者学习的难题。

四、图表可能较多些,但要多结合实际指导学员动手的训练,加强理论与实践的训练。

笔者认为并希望对初学者有所帮助,又能符合当前口腔修复工艺技师教育方向、精于专业而饶富弹性多元化的趋势,使初学者学习得更好、更快、更实用。

自从1949年新中国建国以来,50年代是一个大跃进的年代,从教科书的内容发行量来看:

-

1955年钟之琦教授编著《牙体解剖学》(第一版人民卫生出版社)

-

1958年王惠芸教授编著《牙体解剖生理学》(第一版人民卫生出版社)

-

1962年毛燮均、朱希涛二位教授编著《口腔矫形学》(人民卫生出版社)

以上这三本书基本上是五十年代至八十年代最主要的牙体解剖形态教学方面的主要参考教材,五十年代以后全国各大专院校口腔专业教材才出现中文版的教材。当时名词不统一,同一件修复体称呼不一样。七十年代由于全国统编教材的出现,六十到七十年代左右口腔专业的名词才在全国各大专院校的努力下被统一起来,就如我们现在与港、澳、台三地区的专业名词称法近似。

多年以来“口腔医学”专业的牙体解剖教学的课时按国家要求为120学时左右,但教学内容多,专业名词多而复杂,不同专业的学生在短时间内记忆起来非常难而不易准确,对学生学习非常不利。口腔专业课程又多、侧重点不同,但教学学时不够,教学内容又多又难记、难背。针对以上内容,笔者七十年代初毕业后留校做教学辅助人员、助教工作。在大学里主讲老师、教授们讲完课就完成任务。因课时少,教学任务又重,基本靠学员自学,难免出现一些偏差。往往帮助学生、学员解答疑问的重担只能靠我们教辅人员或助教帮助完成。为了让初学者及进修人员记住这些新的解剖名词及专业术语,既可以鉴别出牙体解剖形态特征,分辨出什么牙齿,长在什么位置,特点是什么,又要结合当时的历史时期,由于学习人员的需求多、班次多而且文化水平又相差很远,基础水平不一,大学本科、大专班、中专班、社来社去班、医士班、进修班、技工班,十几年里我辅导了十多个班牙体解剖形态课程的工作,有了初步的经验及体会,现汇总供初学者们参阅。

要想学好口腔医学各类专业,尤其是口腔修复工艺技术,就要认真全面地学好掌握口腔医学课程的第一顺位——“牙体解剖形态”课程。它既是口腔修复工艺技师的专业核心,又是其专业命脉,为我们学习提高、基础训练,储备精确的专业知识涵养。

对牙体解剖形态的重要性前面已述,我们还要深层地了解一些主要观点观念及相互间的联系。牙体的解剖与形态的关系,实际上的研究对象是人体的一部分,不可避免地会有一些局限性。这就要求我们在学习中,必须具备人体是一个完整统一整体的观点。事实上,人体各部分之间始终保持着密不可分的联系。因此,在研究问题时不应离开整体,要正确地认识整体与局部的关系。例如,任何人体器官都是在发生发展过程中,具有自己的独特形态与功能。同时它们又是在外界因素的作用下,通过人体神经体液调节完成特定的生理活动。人体各系统器官之间,既有分工又有合作,从而有利地保证有机体在千变万化的环境中始终保持着平衡统一的状态,任何一器官都不可能脱离整体而单独存在。所以,只有辩证地对待局部与整体的关系,才能正确地认识、理解和掌握所学的牙体解剖形态的认知与知识。

辩证法告诉我们,在外界因素的作用下,形态与机能总是相互适应、相互促进和相互制约,处于相对统一的状态。人体各器官在功能的影响下,始终是在不断地发展变化之中。形态是功能的物质基础,特定的形态具备特有的功能。形态的发展变化,有助于功能的发挥,反之,功能的发挥又促进了形态的改变。这种辩证的概念,是事物的发展规律。如牙齿形态的多样性,牙齿脱落后牙槽嵴被吸收致使在形态上的改变,骨折的复位愈合或腭裂的整复促进了功能的修复。全口牙齿缺失后、局部缺失后经过修复治疗(戴用修复体)等等,都说明了上述问题。因此,明确形态与功能的辩证关系,不仅有助于对所学的知识,既知其然,又了解其所以然,而且能够正确地认识事物,掌握其发展规律,以利于分析问题和解决问题能力的提高。

理论来源于实践,牙体解剖形态这门学科也不例外。学生在校就学期间,主要是接受前人(老师)在实践中所积累的间接经验。所以,这就要求我们在学习过程中,必须下功夫去认真读书,充分发挥主观能动作用多学、多掌握所学的知识。同样,又要充分利用标本、模型等教具,并能结合活体(真人离体牙)进行学习,在反复观察与实践过程中,对所学理论加以验证并加强理解和记忆,逐步地从局部到整体建立起完整的概念。

对认识来说,感觉到的东西,不一定能理解它,“只有理解了的东西才能够更深刻地感觉它”。所以,摆正理论与实践的辩证关系,认真读书、理论联系实际,并在工作实践、实际工作中及学习当中,经常利用工作术语交流,反复交流、使用,是我们学好科学知识的关键。

作为口腔医学基础理论学科之一的口腔牙体解剖形态课程,直接关系着口腔医学的发展。它与其它医学一样,在我国古代医学中曾做出了重大的贡献。解放后,口腔医学又得到较大的发展,尤其是改革开放这四十多年,追赶上了世界口腔医学发展的大潮,有些领域已超过了世界先进水准。随着科学的进步,科技春天的到来,我国的口腔事业,尤其是修复工艺技师队伍的发展壮大,这一口腔医学事业含苞待放的花朵,将争艳于医学事业的大花园里。

目前,口腔解剖生理学在国内尚是一门发展中的学科,牙体解剖形态课程是其最主要的课程之一,对它的教学内容、方法等一系列问题,均有待于进一步的研究探讨与改进。因此,尚需我们这些从事口腔医学教育和医疗实践的同志们共同努力,使之更加日趋完善,以求口腔医学事业更加飞跃发展。

参考文献:

1. 钟之琦 编著:牙体解剖学,第一版 1955

2. 王惠芸 编著:牙体解剖生理学,第一版 1958

3. 毛燮均 朱希涛 编著:口腔矫形学,第一版 1962

4. 王毓英 韩科 编著:𬌗学,内部资料 1982

5. 藤田恒太郎 原著:齿の解剖学, 21版 1949 东京

6. 孙廉,人类牙齿识别法—对应线角比较法和对比识别法的探讨,《中华口腔科杂志》1981年16卷4期

第一节:简述牙的演化

自然界生物演化,源远流长。在长期演化过程中,为了适应生活环境的改变,身体各部器官必然会发生相应的改变。就咀嚼器官而言,由于食物性状的改变,其形态结构和功能特性都会趋向与各种食性相适应。不同动物的牙齿,因其功能不同,而形态亦各异。

鱼类的牙没有咀嚼作用,主要功能为捕捉食物。如鲨鱼,牙的构造与鳞片相同,呈三角形,为三角片牙(如图)。鱼类的牙大多为向后弯曲的圆锥体,即单锥牙。一般来说,鱼类全口牙的形态皆同,故称为同形牙。此类牙无牙根,仅借纤维膜附着于颌骨的边缘,称为端生牙,容易脱落。由于在每一牙之后有多数后备牙存在,当旧牙脱落以后,由新牙补充,如此去旧更新,终生不止,故称之为多牙列。牙齿的数目很多,有的可达200个左右,除生长于上下颌骨以外,还分布于腭、舌、翼、犁等骨的表面,有时也分布于咽、腮、食管的表面。

两栖类和爬行类动物的牙,一般而言,亦为单锥牙、同形牙和多牙列。但牙齿的数目,随着动物的等级渐高,逐渐有减少的趋势。牙齿附着于颌骨的方式大多为端生牙,一部分爬行类动物的牙齿不仅其基部与颌骨相连,其一侧也附着于颌骨,称为侧生牙。自鳄鱼以上等级的动物,牙齿的生长也渐集中于上下颌骨。

现存的鸟类虽然无牙,但绝灭的古代鸟类有的是有牙的,牙的情况与鳄鱼相似(可参照下图对比)。

哺乳类动物的牙齿数目显著减少,牙列数目也从多牙列变为双牙列。由于哺乳类是肉食、草食或杂食性的动物,为适应咀嚼食物的需要,全口牙形态并非一样,可以区分为切牙、尖牙、双尖牙及磨牙四类,故称为异形牙。同时,因为牙的主要功能是咀嚼,承受𬌗力(咀嚼压力),故此类牙牙根发达,位于颌骨的牙槽窝内,称为槽生牙。

综上所达,牙齿在为适应生活环境而长期演化的过程中,从低级到高级,从简单到复杂,有以下几个方面的变化特点:

①牙齿的数目从多到少

②牙列从多牙列到双牙列

③牙齿形态从单一的锥体同形牙发展为不同形态的异形牙

④牙根从无到有

★

作者简介

李胜利

1953年11月生于北京,原北京医科大学口腔医学院教学实验室负责人、副主任技师、口腔执业医师。1973年7月毕业于北京医学院口腔医学系矫形修复班(现为北京大学口腔医学院)。1988年10月在香港大学牙学院短期进修学习。1990年受卫生部教育司委派赴日本明海大学齿学部师从齿科教育学家桥本弘一教授研修。

借调卫生部教育司任职期间,参与了香港华夏基金会项目的规划执行及全国中等口腔卫生职业教育的专业设置教改工作,对中等口腔职业教育进行过较深人心的调查与研究,有了较为丰富的经验,曾在学术刊物及杂志上发表学术论文及科普文章30余篇,参编教材及教辅材料20余册。

退休后近十余年任职于河南护理职业学院,甘肃省卫生职业学院,南宁市职业卫生学院高级讲师,并受邀于北京市残联培职中心,任客座教授,做残疾人就业培训工作,十余年来培训了近400余人次。

★

由李胜利老师编著的《牙体解剖形态》前言和第一节的内容,为大家介绍了牙体解剖形态的重要性以及牙齿的演化进程及特点等方面的内容。我们将会在下周继续分享《牙体解剖形态》的第二节《人类牙的组成与分类》和第三节《牙位记录》,敬请期待!

//

李胜利老师往期笔谈

郑重声明

-

本文已获得授权,版权属于原作者所有,不得用于商业用途,仅供学习使用。

-

请尊重知识产权,欢迎直接转发朋友圈分享本文。

-

未经授权不得转载,如需转载请联系本公众号。

更多专业资讯

关注牙科技术大师讲堂™